为深入贯彻落实《“十四五”非物质文化遗产保护规划》中“推动非物质文化遗产与教育融合,培养传承人群”的政策要求,7月18日,重庆工商大学机械工程学院“萤火筑梦”服务实践团奔赴北碚区三圣镇,走进根石家艺术中心联盟学校,开启一场与重庆市级非物质文化遗产——三圣根书的深度对话,以青春之力传承古老艺术,助力文化振兴。

百年根书承文脉,政策护航续新篇

7月18日,“萤火筑梦”团队踏入三圣镇根石家艺术中心联盟学校的“根书发展长廊”,一段跨越百年的非遗传承故事在这里缓缓展开。清末时期,三圣镇先民受当地独特自然生态启发,将形态各异的树根与汉字艺术、民间故事融合,孕育出根书雏形。随着时代发展,2000年后,国家“非遗进校园”政策持续推进,根石家艺术中心联盟学校成为三圣根书传承的重要阵地。

“2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》正式施行,为三圣根书的保护与传承提供了法律保障。这些年,我们依托政策支持,构建起‘理论教学+实践创作+成果推广’的完整体系,让根书从民间技艺逐步走进大众视野。”非遗传承人潘波老师向志愿者们详细介绍着,从清末的自发创作,到政策驱动下的规范化传承,三圣根书的发展轨迹,正是国家非遗保护政策落地生根的生动体现,也让实践团队员深刻认识到非遗传承背后的国家力量。

根书藏万象,一幕载千年

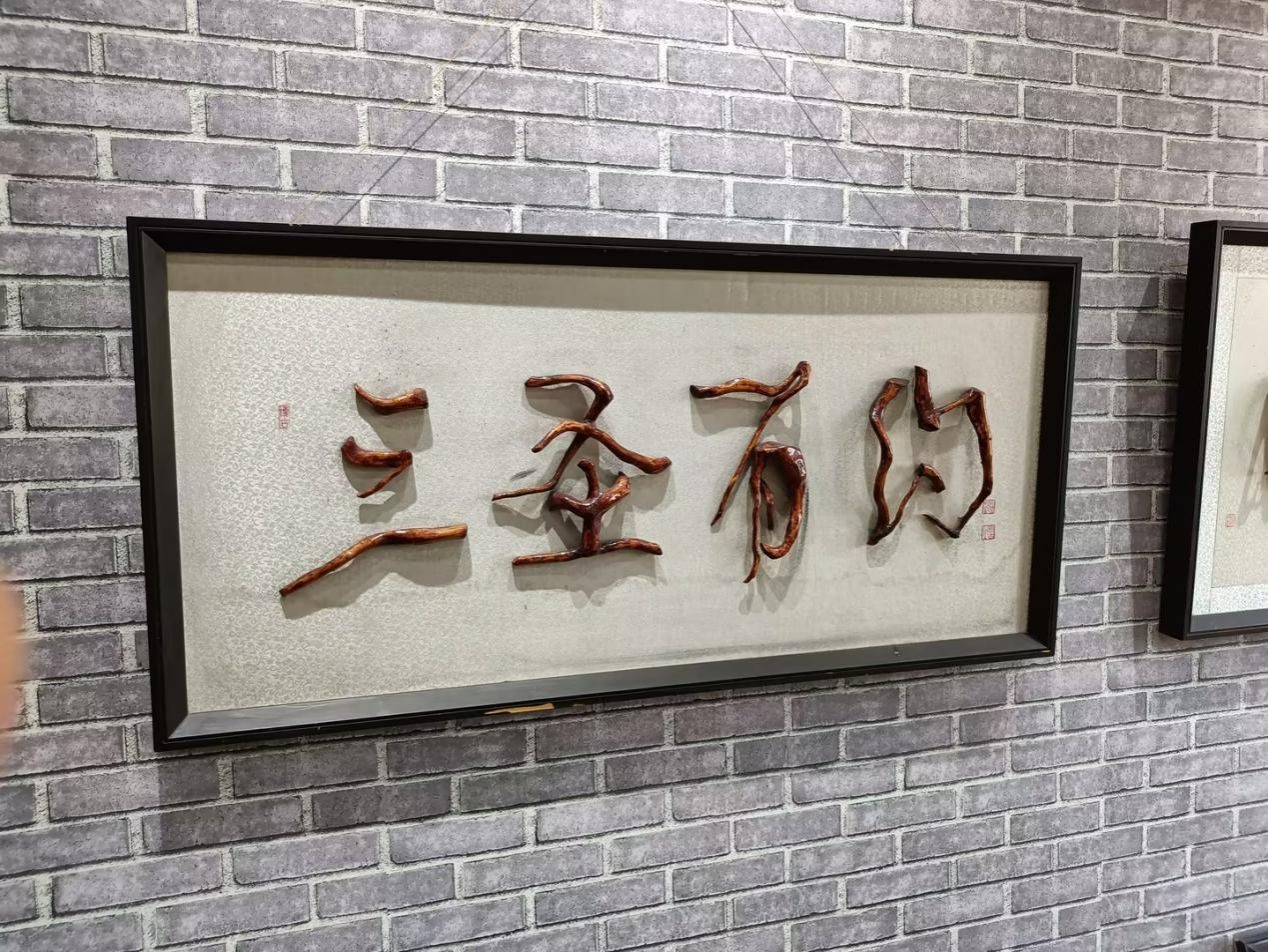

在根书作品展厅,实践团成员们被一件件精妙绝伦的根书作品深深震撼。以传统故事为蓝本创作的《司马光砸缸》,创作者巧妙利用树根的自然弯曲、分叉,精准呈现出人物的动作神态与场景的紧张氛围;《哪吒闹海》则通过树根的交错缠绕,将神话故事里的奇幻画面生动还原。这些作品遵循“传承中国古老艺术,展现自然线条之美”的创作理念,让树根的天然形态与艺术创作完美融合,每一道纹理、每一次弯折,都诉说着自然与人文碰撞的奇妙故事。

“这些作品太神奇了!创作者能从看似普通的树根里,挖掘出如此生动的艺术形象,既保留了自然之美,又传递出文化内涵,真正诠释了非遗的魅力。”任同学感慨道。参观过程中,大家不仅领略到根书艺术的独特审美,更理解了国家大力保护非遗,传承优秀传统文化的必要性,就是为了让这些承载着历史与智慧的古老艺术持续为当代人提供精神滋养。

匠心授艺传古法,青春践新续非遗

非遗传承人潘波老师耐心指导实践团的同学们参与根书创作,从树根选材、形态观察,到构思设计、打磨塑形,每一步都严格遵循传统工艺。同学们手持工具,小心翼翼地处理树根,尝试将脑海中的创意与自然线条结合,在实践中体悟“传承中国古老艺术,展现自然线条之美”。

“看似简单的打磨,实则大有学问,用力过猛会破坏树根自然纹理,力道不足又无法凸显艺术形态,这让我深刻理解到非遗传承‘慢工出细活’的匠心。”张同学在创作“舍”字根书后分享感悟。此次实践,不仅让成员们掌握了根书创作的基本技艺,更激发了大家传承非遗的责任感。团队还与学校达成合作意向,计划通过短视频记录根书创作过程、设计根书文创产品等方式,助力三圣根书的创新传播,以青春行动响应国家“推动非遗创造性转化、创新性发展”的政策号召。

从追溯三圣根书的传承脉络,到赏鉴精美作品、参与实践创作,重庆工商大学“萤火筑梦”服务实践团的三圣镇之行,是一场青春与非遗的深度对话。在国家非遗保护政策的引领下,实践团以实际行动践行“传承中国古老艺术,展现自然线条之美”的使命,让三圣根书这一非遗瑰宝在新时代绽放更耀眼的光彩,也为更多青年参与非遗传承、助力文化振兴树立了生动榜样,让非遗传承的青春力量,成为推动文化繁荣发展的重要引擎。

刘静 |

发布时间:2025年07月22日 22:40 |

浏览量: